她,深耕上海大学四十余载,年过六旬,依然坚持在科研一线;她,师从费孝通先生,在中国社会学领域做出重要贡献,为中国社会治理做出卓越贡献;她,作为女性学者,以超人的毅力肩负着时代的担当。她就是中国社会学学会会长、上海大学社会学院李友梅教授。

先忧后乐,年轻意味着使命和担当

习近平总书记指出:“现在,青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。”李友梅教授的青年时代,正是奋斗出来的。“和同年代的大多数人相比,我是比较幸运的。”李教授说。当时,沪上一些高校连续3年招收非工农兵学员,她幸运地被复旦大学录取,并被安排到复旦干校边学习边锻炼。在干校学习劳动期间,她始终坚持做好自己的工作,无论工作有多艰苦,都会想尽办法克服。每当身边的同学、朋友遇到困难,热心的她总会第一时间加以帮助。1975年,李友梅加入了中国共产党。那一年,她18岁。“当时的入党动机其实很简单,就是一名共产党员要带头为人民服务”。1977年底,李友梅毕业后留任复旦大学,开启了自己一生的教师生涯。

回忆青春,李教授不忘嘱托当代青年。“改革开放后,我们的国门开始向世界敞开,中国进入到世界全球化浪潮中,开始实行市场经济体制,年轻人的思想也慢慢复杂起来。”在她看来,不论世界如何变化,青年都应该努力提升自己,主动适应社会,这样才不会被社会淘汰。现在的中国正处于快速发展的关键时期,青年学生一定要把自身所学用于为国家和社会服务,共创我们的美好时代。

初心不改,把最美的年华留在上大

90年代,中国正需要大量的社会科学学科人才。1994年底,在法国巴黎政治研究院学习了6年多的李友梅,通过博士学位答辩后,毅然决定回到新组建的上海大学,履行自己把自身所学应用在国家发展上的承诺。1995年初,李友梅被她的老师费孝通先生派往浦东新区开展大开发前沿的征地农民问题研究,驻扎实地进行了多个深入的案例调研,从理论上进一步推进了中国农民现代化问题研究。

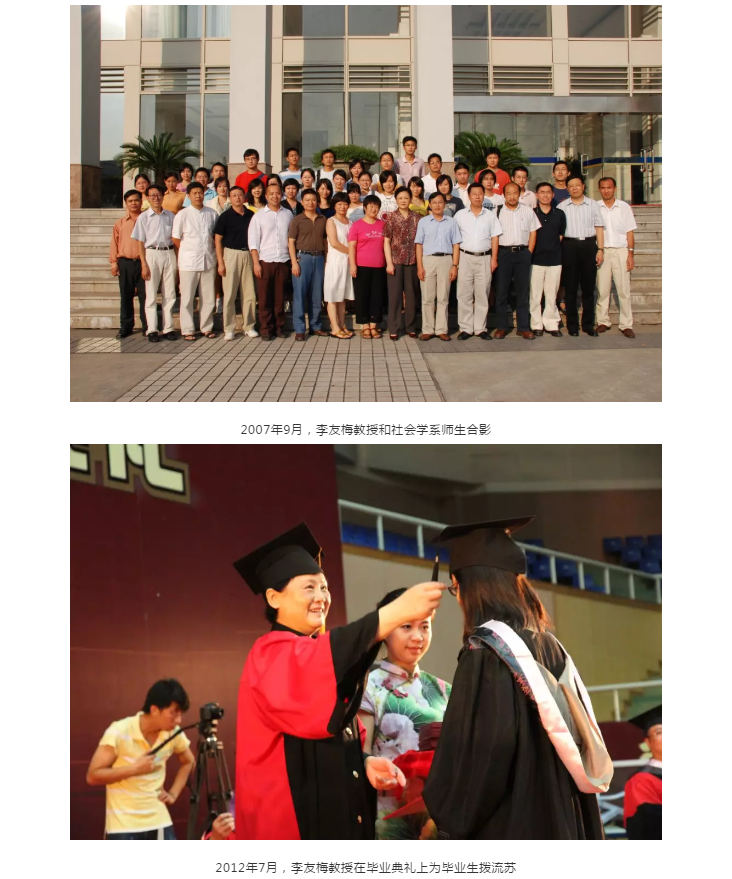

“一路走来,我是与上海大学共同成长的。”李教授说。1994年5月,新上海大学组建。李教授参与组建的复旦大学分校社会学系与其所在的文学院一同并入了新上海大学。从新组建的专业到成为国内一流的社会学学科,她为上海大学社会学的发展殚精竭虑。

在耕耘的40年中,李友梅教授主要从事组织社会学的理论及其对策分析和现代复杂社会中的人类合作机制的创新研究,出版多本著作,发表学术文章数十篇,主持了国家社会科学基金和教育部社会科学基金的4个重大项目。在谈到对上海大学的感情时,李教授第一个想到的就是钱伟长老校长。对她而言,老校长的办学理念十分符合高等学校学生培养的需要,也深刻地影响着上海大学的教学模式。

“拆除‘四堵墙’”这样一个具有非凡超前意识的教育思想,在当今大数据时代显得尤为重要。不同学科之间交叉融合,更要求打破学科“闭门造车”的瓶颈。作为综合型大学,上海大学充分发挥了各学科、各专业的优势,在科研方面取得了一系列丰硕成果。

在上海大学工作期间,李友梅教授凭借独特的人格魅力和卓越的领导作风,凝聚了一支负责、高效的研究队伍。在团队建设中,她始终以科学的机制来激励团队。

她认为,上海大学的社会学学科是一个有担当有抱负的学科,现在全系师生正积极努力地构建我们自己的学术话语体系,并致力于为世界认识中国社会变迁和社会转型的实践经验做出更大的理论贡献。上海大学这所以上海命名的高校,也一定会有更好的明天。

青出于蓝,传承费孝通的治学精神

“费孝通是中国社会学的奠基者之一,也是我在中国的社会学启蒙老师。老一辈社会学家给我们留下了做人做学问的优良传统。”在李友梅教授看来,自己的恩师费孝通是一个有着赤子情怀的优秀学者,他把自己的一生都奉献给了“中国社会如何现代化”的研究。1938年,费孝通先生在其导师马林诺夫斯基指导下完成了博士论文《江村经济》,该书被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。同时,费老也有很强的社会责任意识。在担任全国人大、全国政协领导职务期间,深入接触社会变革实际,不断探索解决中国乡镇企业和小城镇发展问题、边区与少数民族地区发展问题、沿海发达区域的发展问题等,为推动经济社会发展作出了重要贡献。

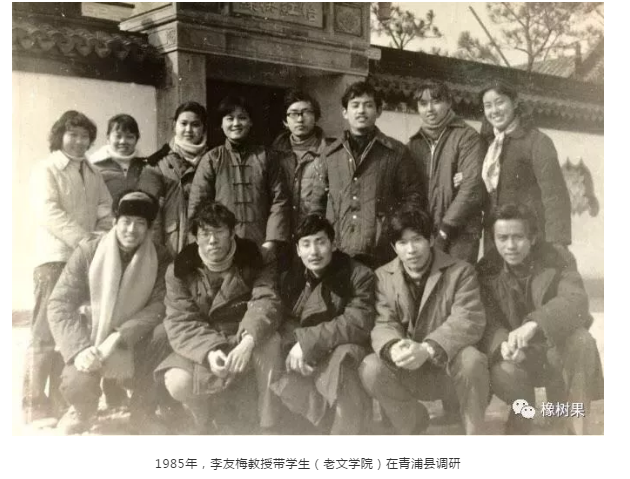

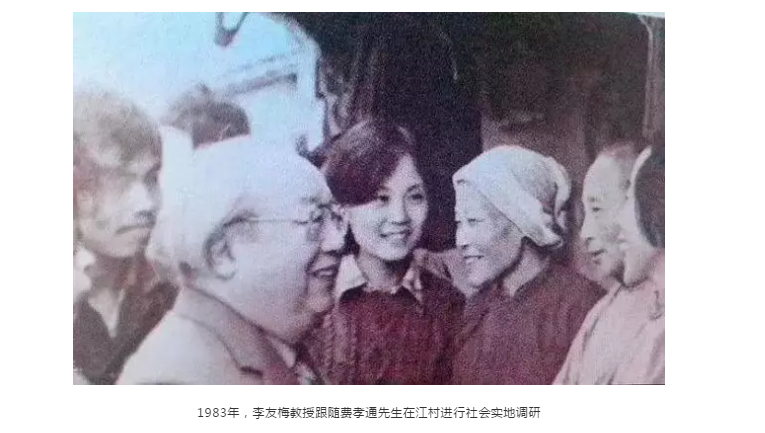

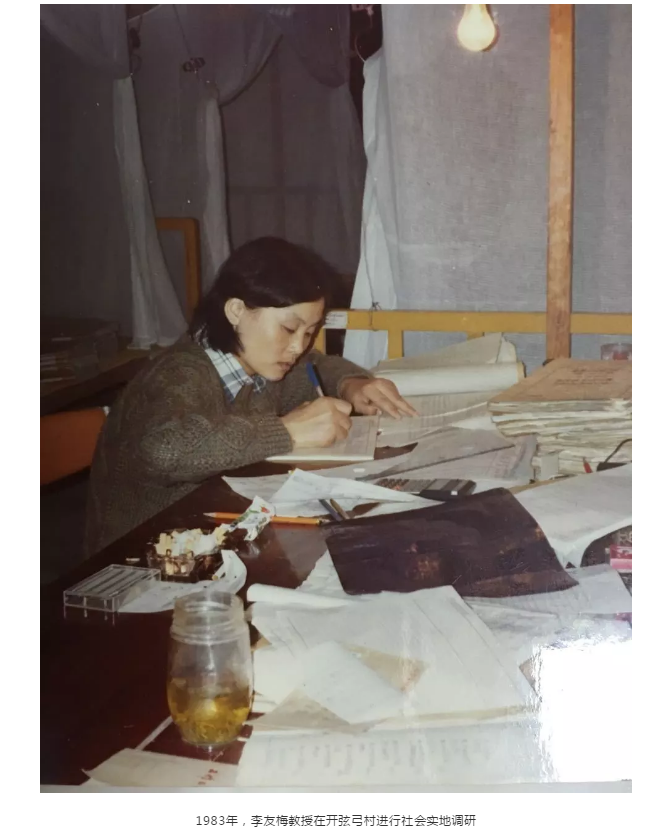

1980年,在费孝通先生的倡导下,国家教委委托南开大学开办了社会学专业班(“南开班”),从全国高校不同学科选拔高年级学生和青年教师去学习和进修。正是这次机会,作为进修教师的李友梅结识了费孝通先生。“南开班”结束后,她跟随费孝通老师,参与了他主持的“江村五十年变迁”课题研究,在费孝通老师的指导下,在开弦弓村及其周边的苏南地区开始了为期4年多的实地调查。

在李教授的记忆里,在开弦弓村的那几年,白天去各家各户找村民聊天,晚上就在村里安排的办公室里整理资料。她记得听录音机整理起来特别慢,经常熬夜到凌晨三四点。但当时大家仿佛都不知疲惫。而当时已是70多高龄的费老经常来苏南地区了解和指导调研,费老不辞辛劳的言传身教对其之后的治学态度产生了深刻的影响。

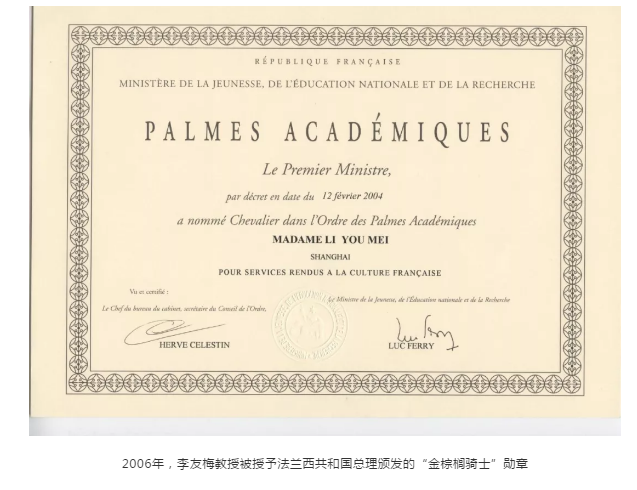

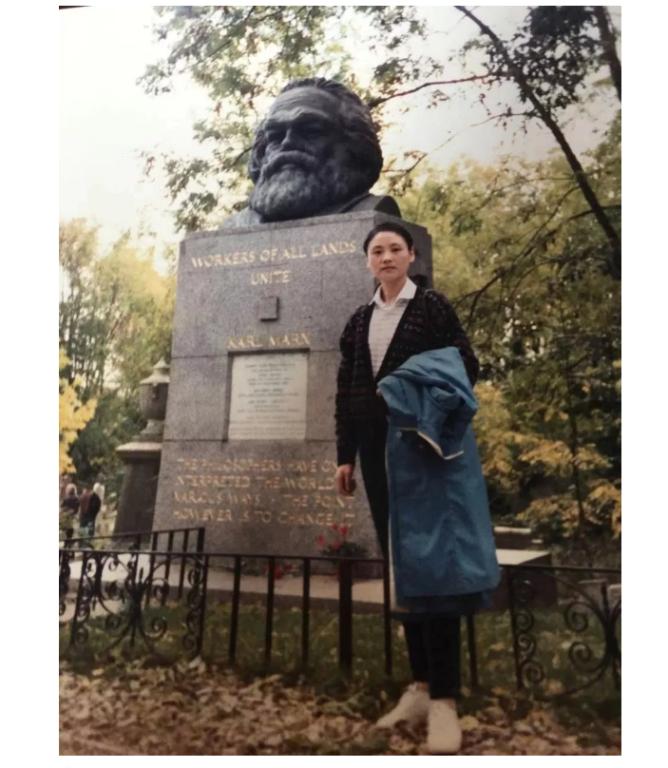

20世纪80年代中后期,得益于费孝通老先生的推荐,李教授获得了去法国学习的机会,跟随法国社会学家M.克罗齐耶学习法国组织社会学。在法国学习的6年多时间里,她利用所学的理论和方法,多次回到开弦弓村和吴江县的乡镇实地调查研究。在获得一手资料的基础上,完成了题为“中国两种所有制的企业运行方式的比较研究”的博士论文。李教授感慨道:“费老一生学术事业与他的‘志在富民’紧密联系。与改革开放之初相比,如今人们的生活水平都得到了很大的提高,对美好生活的需求日益丰富,我们要坚持心中有人民,更要有为人民服务的真本领。”

上下求索,探寻上海社会治理新路径

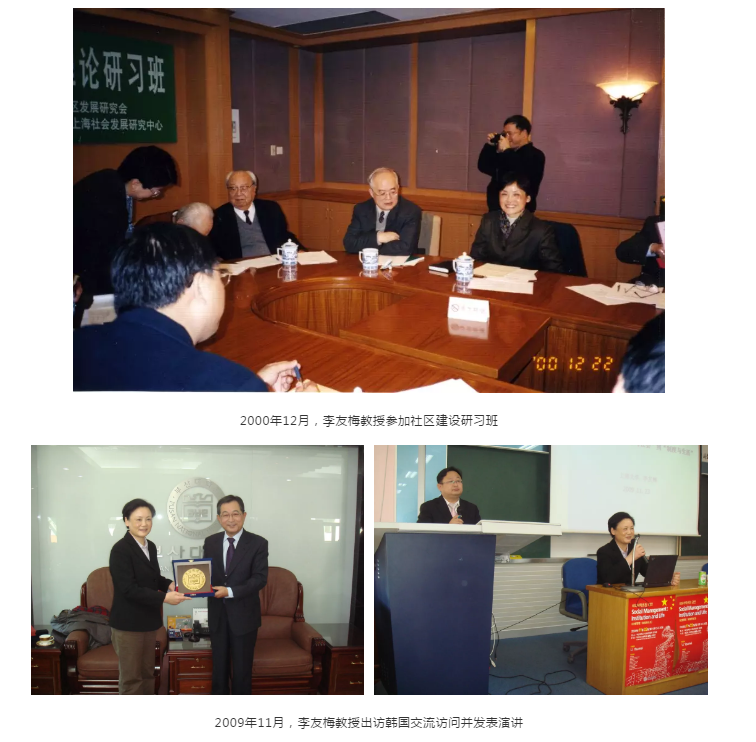

上海是中国全球化程度最高的城市,集经济、金融、贸易、航运、科创为一体。国家很多重大发展战略都放在上海。上海的城市社会治理创新总是走在前面。2015年,习近平总书记在“两会”期间参加上海代表团审议时,要求上海要努力走出一条符合特大城市特点和规律的社会治理新路子。多年来,李友梅教授和她的研究团队一直致力于上海的城市治理研究。她告诉我们,因为社会经济发展水平高,上海遇到的社会治理问题在全国也最早碰到,所以当遇到新问题时,上海要通过改革创新不断探索解决方案。

近年来,随着产业升级和互联网新技术的发展,中国社会出现了新的变化。在中国特色社会主义制度下,“上海的社会治理新格局怎样形成自己的特色?”成为李友梅教授新的研究课题。2017年,李友梅教授再次受聘上海市人民政府决策咨询特聘专家。2018年,再次受聘上海市决策咨询委员会委员。

党的十九大报告提出,我国社会主要矛盾转化成人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,这是关系全局的历史性转变,对社会治理也提出了新的要求。“目前我国社会治理新格局的运行实践从基层社区开始,党建引领要在协调各方关系中发挥核心作用,尤其要协调好政府和社会的关系、社会和市场的关系。”在李友梅教授眼里,社会治理关乎人民的切身利益和生活质量。在上海今后的社会治理中,要动员各方面力量,同时推进理念和观念的更新。作为社会科学的研究者,更要积极为社会治理提出合理有效的建议。

青年寄语:

一、青年时代是人生最有生机的黄金年华,学生们要珍惜在学校学习机遇,用好时间,努力去做既有意义的也是自己想做的事。

二、当代青年要志在高远,打牢自己的学识根基,开阔自己的心胸和视野,要掌握真本领,为推进人类文明进步做出自己的贡献。

三、共产党员是人民的公仆,青年党员要有定力,不浮躁,要明确自己的目标,摆正自己的位置,全心全意为人民服务。

记 者 手 记

十分荣幸能够采访到李友梅教授。通过与李教授的交流我们了解到社会学是一门追求知识创新与人文关怀的科学。从事社会学研究也是一段非常艰辛的路程,需要投入极大的热情和精力。作为一名新闻传播专业的研究生,我们也需要学习和借鉴社会学的一些理论和研究方法,为日后的研究打下基础。

李教授也对青年人提出了要求。在她看来,青年要将自身的理想与祖国的发展相连。青年是中国的希望所在,我们一定不能辜负祖国的期望、学校的期望,要努力学好专业知识,树立远大理想,并在实践中打磨历练自己,为实现中华民族伟大复兴而奋斗!

栏目策划:上海大学党委教师工作部

上海大学新闻传播学院

学生记者:上海大学新闻传播学院 丰屹

(部分图片来源于网络)